Gorzegno Edoardo

Gorzegno Edoardo

È nato a Torino il due dicembre 1931.

Il 2 settembre 1956 a Carmagnola sposa Sola Maria. Dopo lunga malattia muore il 5 dicembre 2003.

Dirigente delle Ferrovie dello Stato, con ruoli di responsabilità apicale.

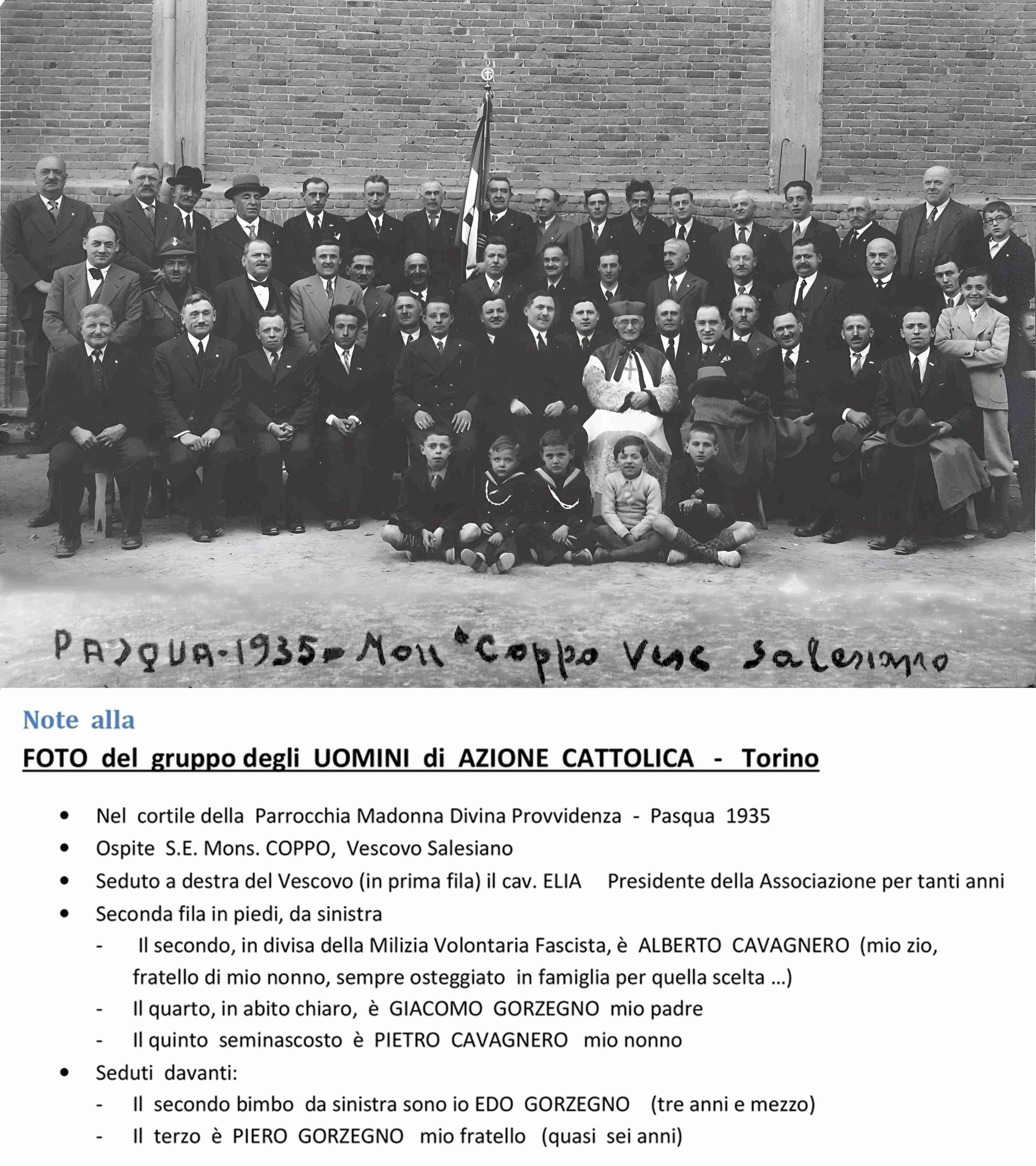

Partecipa attivamente all’Azione cattolica del dopo guerra, facendo tesoro del fervore e della serietà dell’impegno che quell’associazione aveva maturato nel periodo del ventennio e che, nel secondo dopoguerra, esprimeva ad alti livelli. Nel 1963 fonda insieme con altri amici la Quaresima di fraternità, ne è l’animatore e responsabile per molti anni (Servizio diocesano terzo mondo).

Il 18 maggio 2008 sposa in seconde nozze Brahimi Sabahete Anna.

E’ animatore preciso e propositivo del gruppo anziani e pensionati della parrocchia.

Muore il 12 giugno 2025, dopo alcuni giorni di sofferenza.

La veglia nella parrocchia Madonna divina Provvidenza in Torino, sarà domenica 15 giugno ore 19,15; il funerale lunedì 16 giugno ore 10.

Riposi in pace nel Cimitero monumentale di Torino, in attesa della risurrezione, accompagnato dalla riconoscenza di tanti.

PS. Si rimanda all’articolo di P.G.Accornero e di Marco Bonatti, di Antonio Labanca per ulteriori informazioni.

Ricordo di Edo Gorzegno

Per le opere di bene Edo Gorzegno c’era sempre. L’intensissima giornata terrena di Edoardo si è chiusa il 12 giugno 2025 a 94 anni. Nato a Torino il 2 dicembre 1931, vive nel territorio della parrocchia Divina Provvidenza del parroco costruttore don Michele Plassa. Come tutti, patisce la fame, la paura e le restrizioni della dittatura, della guerra, dei bombardamenti. Cresce negli oratori salesiani e si fa le ossa nella Gioventù di Azione Cattolica. Sposato e papà, impiegato nelle Ferrovie, si impegna nel sindacato e in tutte le opere buone, come racconta nella sua autobiografia.

Certamente l’opera alla quale è legato il nome di Edo Gorzegno, Aldo Morgando, Valentino Castellani, Pier Giorgio Gilli, Giorgio Ceragioli e di molti altri è l’azione per il Terzo Mondo: Centro cattolico torinese contro la fame nel mondo; Quaresima di fraternità; Movimento Sviluppo e pace; Servizio diocesano Terzo Mondo. Lo racconta in vari articoli su «La Voce del Popolo».

Quaresima di Fraternità» nasce a Torino alla dell’episcopato del card. Maurilio Fossati ed ebbe – scrive - «fin dall'inizio un notevole successo». L'enciclica «Mater et magistra» (15 maggio 1961) di Giovanni XXIII denuncia l’enorme disparità tra i Paesi ricchissimi e quelli poverissimi: «La solidarietà che lega tutti esseri umani e li fa membri di un'unica famiglia impone alle comunità politiche, che dispongono di mezzi di sussistenza in esuberanza, il dovere di non restare indifferenti di fronte alle comunità politiche i cui membri si dibattono nelle difficoltà dell'indigenza, della miseria e della fame, e non godono dei diritti elementari della persona. Tanto più che, data l'interdipendenza sempre maggiore tra i popoli, non è possibile che tra essi regni una pace duratura e feconda, quando sia troppo accentuato lo squilibrio nelle loro condizioni economiche-sociali. Ribadiamo ancora una volta: siamo tutti solidalmente responsabili delle popolazioni sottoalimentate. Perciò occorre educare la coscienza al senso di responsabilità che pesa su rutti e su ciascuno, specialmente tra i più favoriti». Papa Roncalli lascia come testamento l’enciclica «Pacem in terris» (11 aprile 1963).

Il termine «Terzo Mondo» è coniato nel marzo 1955 dalla Conferenza afroasiatica di Bandung in Indonesia, cui partecipano 29 Paesi del Sud del mondo, considerati in Occidente «colonie» o «terre di missione» e mai presi in considerazione dalla grande stampa. Del sottosviluppo a Torino cominciano a prendere coscienza alcuni giovani professionisti cattolici che fondano il «Comitato borse di studio per studenti afro-asiatici». L’Azione Cattolica e le Conferenze di San Vincenzo costituiscono il «Comitato Torinese contro la farne nel mondo» al quale partecipano anche gli Istituti missionari torinesi (don Luigi Bertuzzi per i Salesiani, padre Mario Bianchi de Missionari della Consolata, padre Ottavio Fasano dei Cappuccini). La FAO nel 1963 invita tutte le nazioni a combattere «contro la fame nel mondo». L’Azione Cattolica nel 1963 richiama il comandamento nuovo: «Amatevi come io vi ho amati» (Giovanni 15,12) e risponde con la «Quaresima di fraternità contro la fame nel mondo». Rammenta Gorzegno: «Fu necessaria un’intensa opera di aggiornamento e di preparazione. Eravamo usciti dalla guerra e l'attenzione era polarizzata sulla ripresa economica e sulla ricostruzione e lo sguardo non era ancora abituato ad abbracciare il mondo intero. Di Terzo e Quarto Mondo non si parlava e ciò che avveniva in Africa, India, America centro-meridionale era noto agli specialisti e ai missionari».

Si allarga lo sguardo a ciò che si fa in Europa e negli Stati Uniti con un fiorire di iniziative. Dalla Quaresima 1961 in Francia li «Secours Catholique» lancia l'iniziativa delle micro-realizzazioni; in Inghilterra le donne cattoliche invitato a destinare il risparmio del digiuno quaresimale per costruire un ospedale e spronano i mariti a non bere birra e i figli a rinunciare ai dolci. In Germania l'episcopato nella Quaresima 1959, con l'operazione «Misereor», invita i fedeli a compiere sacrifici per raccogliere fondi da distribuire tramite la FAO e le missioni. Negli Stati Uniti la «National Catholic Welfare Conference» ottiene dal governo le eccedenze e distribuisce 600 mila tonnellate di cibo e 77 milioni di dollari a milioni di persone. «Con nella mente tante idee e nel cuore tanto entusiasmo» nasce il «Centro cattolico torinese contro la fame nel mondo» cui aderiscono l’Azione Cattolica, la Conferenza di San Vincenzo e le Dame e le Damine di carità. Il vescovo coadiutore Felicissimo Stefano Tinivella scrive: «La Quaresima va vissuta in spirito di penitenza per la carità: penitenza nella volontaria rinuncia a qualche cosa di superfluo da tradursi in offerta per un efficace contributo alla lotta contro la fame nel mondo. La predicazione quaresimale e le istruzioni domenicali svolgano il tema della carità verso i bisognosi delle immense regioni tormentate dalla fame». «I risultati furono positivi» - ricorda Edoardo - e nel 1963 si raccolgono 82,5 milioni di lire attraverso 329 parrocchie, 48 chiese non parrocchiali, 97 scuole, 206 Associazioni di AC, 68 Istituti religiosi, numerose associazioni e privati: «Molta attenzione venne posta nei criteri di scelta per la distribuzione dei fondi e per informare gli offerenti della destinazione. Clero e AC avevano rappresentato una forza capace di smuovere l'opinione pubblica; l'animo umano si era dimostrato fondamentalmente buono di fronte alla miseria del mondo e la gente non era rimasta insensibile; l’AC aveva dimostrato notevole vitalità, sostenuta dal clero». Negli anni successici la diocesi di Torino raccoglie 100 milioni.

Negli anni successivi si ripete e si perfeziona l'iniziativa e la si diffonde nelle diocesi piemontesi. Nel 1968 si allarga l'iniziativa agli organismi culturalmente e ideologicamente sensibili alla problematica della miseria nel mondo e nasce il «Movimento Sviluppo e pace». Un passo delicato ma significativo «che permette di ampliare ulteriormente l’influenza di una idea che stava progredendo». La lotta contro la fame deve diventare «impegno per lo sviluppo, che è il nuovo nome della pace e soprattutto l'opera deve coinvolgere tutti gli uomini di buona volontà». È la risposta all’enciclica «Populorum progressio» (26 marzo 1967) di Paolo VI: «Non si tratta soltanto di vincere la fame e neppure di ricacciare indietro la povertà. La lotta contro la miseria, pur urgente e necessaria, è insufficiente. Si tratta di costruire un mondo, in cui ogni uomo, senza esclusioni di razza, di religione, di nazionalità, possa vivere una vita pienamente umana, affrancata dalle servitù che gli vengono dagli uomini e da una natura non sufficientemente padroneggiata».

Il «Movimento Sviluppo e Pace» nasce nella linea di un pluralismo ideologico-culturale. Il primo Consiglio di Presidenza (1968) è formato da Giovanni Giovannni, Giorgio Ceragioli. Carlo Baffert, Piero Bello, Giovanni Bertone, Luigi Berruzzi, Giovanni Buzzelli, Valentino Castellani, Edoardo Gorzegno, Stefano Trovati, Maurizio Vogliazzo, Giuseppe Andreis, Roberto Corti, Marco Peyron, Paolo Clerici, Giovanni Ermiglia, persone ben motivate e provenienti da spiritualità diverse. Gorzegno riconosce che «protagonista e animatore del Comitato fu Giorgio Ceragioli, ingegnere, docente alla Facoltà di architettura, libero professionista, che sollecitava a sentire l'insostenibile ingiustizia di tanti Paesi. Volle constatare di persona la tremenda carestia in India per stabilire come intervenire e a Calcutta incontrò la piccola Madre Teresa, che in Italia ancora nessuno conosceva. Invitata dalla l'anno dopo Madre Teresa arrivò per la prima volta a Torino, vestita con il sari bianco e blu e per coprirsi dal freddo una mantella grigia fatta ai ferri, come quella delle nostre nonne, e per bagaglio una borsa di plastica di quelle per metterci frutta e verdura».

Significativo il moto che di anno in anno caratterizza la Quaresima di Fraternità: «Date a coloro che hanno fame»; «Capire Cristo per capire il mondo»; «Camminare insieme»; «Riconciliamoci con il mondo povero»; «Costruiamo insieme rapporti di giustizia»; «Seminare giustizia per raccogliere pace»; «Nuove terre, nuovi cieli»; «Ecco, faccio una cosa nuova (Isaia 43,19)».

Pier Giuseppe Accornero

Torino 12.06.2025

e via discorrendo

“… e via discorrendo”. Con questa locuzione Edoardo Gorzegno spesso concludeva il suo pensiero nelle riunioni al Servizio Diocesano Terzo Mondo. Tutt’altro che approssimazione del ragionamento, era il momento in cui prevaleva il suo desiderio di arrivare al dunque di discussioni appassionanti ma che avevano il dovere di varare il programma annuale della Quaresima di Fraternità.

Formato per lavoro alla gestione di una macchina complessa qual è il movimento dei convogli ferroviari, imprimeva al suo impegno volontario nella diocesi di Torino la managerialità come criterio per organizzare un pezzo importante della solidarietà internazionale. Spiegava che si può ragionare di miglioramento del traffico dei treni, ma intanto questi non si possono fermare neanche un minuto per ridisegnare tragitti, fermate, numero di carrozze. Si possono immaginare nuovi percorsi, ma occorre sapere che ogni chilometro di corsa costa 20.000 lire (al tempo. Oggi l’alta velocità costa circa 13 euro a kilometro). E così, mentre si ragionava di pozzi da scavare in un villaggio mozambicano o di scuole da costruire in una periferia di città filippina, chi era presente veniva a conoscere da lui qualche “segreto” dell’affascinante mondo delle strade ferrate. Tutto ciò non per far entrare di peso le sue competenze, ma per mettere in pratica un principio di efficienza anche nella carità: sulla scia dei grandi Santi torinesi, fare bene un servizio vale quanto la bontà di quello stesso servizio. Direttore delle FS del compartimento Nord-Ovest, aveva ben presente anche l’umiltà del “servo di Dio” Paolo Pio Perazzo, ligio e creativo addetto al trasporto merci nelle Ferrovie del Regno Sardo, emarginato per il suo essere “troppo cattolico” in una struttura dominata dalla massoneria.

I Popolari avevano fortemente partecipato al superamento del fascismo e della guerra, che Gorzegno aveva vissuto da giovanissimo (nato nel 1931). La Repubblica apriva speranze ai giovani e dava al nuovo “partito cattolico” lo spazio per far emergere energie e dedizione al bene comune. Una vasta generazione di militanti si radunava nell’Azione cattolica. Edoardo Gorzegno partì dalla parrocchia di Madonna della Divina Provvidenza, della quale erano parte attiva i suoi genitori (che furono testimoni dell’erezione del tempio, del quale quest’anno ricorrono i 100 anni dalla fondazione), per rispondere alla chiamata progressiva al servizio diocesano. Si trovò nella Giunta nella giunta torinese dell’Aci a inizio degli anni Sessanta, con tutto il carico di fermenti che animavano il Concilio ecumenico Vaticano II e si riversavano nell’associazione.

Sullo sfondo globale si constatava in quegli anni il divaricarsi dello sviluppo fra i popoli: America ed Europa in crescita economica (anche oltre la misura della sostenibilità), Africa e Asia in condizioni di povertà (con gli esiti controversi della decolonizzazione). Papa Giovanni XXIII promulgò la Mater et magistra e fu come uno scatto della coscienza cattolica, che a Torino si trasformò immediatamente in un programma di intervento grazie all’episcopato del cardinale Maurilio Fossati. Le due associazioni laicali maggiori al tempo lo vissero come una chiamata perentoria: Azione cattolica e Conferenze di San Vincenzo assunsero la campagna “contro la fame nel mondo” e incaricarono due figure di spicco delle rispettive dirigenze. Edoardo Gorzegno, appunto, e Giorgio Ceragioli furono i coordinatori del Centro cattolico torinese contro la fame nel mondo. Nella quaresima del 1963 fu lanciata una straordinaria raccolta di aiuti per l’India affamata, per la quale la televisione (la Rai canale unico) giocò un ruolo informativo non secondario.

Si comprese bene che l’emergenza non era occasionale ma strutturale. Si tornò dunque a proporre la Quaresima di Fraternità - QdF negli anni seguenti, mentre iniziavano a configurarsi strutture stabili di sostegno ai progetti di sviluppo attraverso i missionari, la rete iniziale sulla quale appoggiarsi per portare a destinazione gli aiuti in maniera capillare e senza intermediazioni. Furono gettate le fondamenta di comitati permanenti e di associazioni, dalle quali sarebbero sorte le Ong di cui la diocesi di Torino, assieme ad altre piemontesi, è riconosciuta come matrice.

Con l’arrivo di padre Michele Pellegrino nel 1965 la proposta della QdF si consolidò e richiese la nascita del Servizio Diocesano Terzo Mondo - SDTM. L’ente fu ospite del Movimento Sviluppo e Pace e Edoardo Gorzegno ne fu responsabile. A corroborare l’azione fu papa Paolo VI che, nell’udienza generale del 9 febbraio 1966, fece l’appello contro la fame: “non è solo la guerra a tener desta la Nostra affettuosa e dolorante attenzione. Guardate l’umanità; sì, questa umanità, così progredita e così potente; guardate: più della metà degli esseri che la compongono è in uno stato di sofferenza, che dobbiamo dire ignobile e intollerabile; soffre la fame! La fame, letteralmente”. Era un invito a ragionare e a intervenire sulle radici della povertà. Il fascicolo del settimanale diocesano torinese la Voce del popolo diretto da don Franco Peradotto diventò progressivamente il punto di riferimento di una riflessione con voci autorevoli “dal campo”, su scala locale e mondiale.

A inizio degli anni Novanta si avvertì le necessità di meglio identificare il SDTM come espressione diretta della diocesi. Per questa ragione, si tornò alle “origini”, portandolo nel palazzo di corso Matteotti 11 dove Aci e San Vincenzo avevano la sede, e dove poteva godere della prossimità con le redazioni dei giornali cattolici. Per Edoardo Gorzegno, fortemente sostenuto dalla presidenza di Davide Fiammengo dell’Aci e dal cardinale Anastasio Ballestrero, fu possibile circondarsi di nuovi apporti di pensiero e di struttura. Marina Mocci divenne la sua fidatissima segretaria e con lei diede vita a una nuova stagione creativa per un evento che rischiava di ripetersi come “abitudine”. Sessantenne, mentre confermava la preziosità degli apporti di Giorgio Ceragioli, di Pier Giorgio Gilli e di don Toni Revelli, ebbe coraggio di affidarsi a giovani delle due associazioni che proposero eventi inediti (una serata al Teatro Nuovo con lo Stabat Mater di Anna Sagna), prodotti informativi distribuiti attraverso canali extra-ecclesiali (nelle edicole il fascicolo “Il mondo nuovo”), campagne promozionali nei mezzi di trasporto pubblici. Il tutto sempre passando al microscopio i risultati numerici della raccolta fondi: un lieve piccolo incremento rispetto all’anno precedente era l’obiettivo minimo da raggiungere, nel contesto in cui enti laici e religiosi venivano a moltiplicare le proposte di aiuto internazionale. Poiché Edo sapeva bene che ogni centesimo che entrava nel rendiconto era una goccia di speranza in più per un povero del mondo. E guai se i bilanci non quadravano per quel centesimo!

Antonio Labanca

Torino 20.06.2025

Ritaglio Edo-articolo da La Voce del 19.06.2025

Edoardo

Gorzegno ha terminato a 94 anni la sua vita,

Edoardo

Gorzegno ha terminato a 94 anni la sua vita,

I funerali si sono svolti lunedì 16 giugno a Torino con la partecipazione della numerosa famiglia e di amici che l’hanno frequentato nelle diverse fasi del suo impegno civile ed ecclesiale.

Direttore di Ferrovie dello Stato Nord-Ovest, ha dedica- to il suo tempo libero a servizi di carità cristiana.

La parrocchia Madonna della Divina Provvidenza gli ha consentito di assumere responsabilità crescenti dentro e fuori di essa, e di ritrovare sempre una «casa» nella quale le sue esperienze si sono riversava- no come dono di saggezza.

Nato nel 1931, ha vissuto il passaggio dall’Italia sabauda alla Repubblica, maturando nel dopoguerra la sua formazione, prima con i salesiani e poi nell’Azione Cattolica. Proprio in questa vennero apprezzate la precisione gestionale e l’intraprendenza associativa. A trent’anni era nella Giunta diocesana di Torino insieme con Aldo Morgando presidente. Lo sguardo verso i problemi della giustizia fra i popoli e lo scoppio in presa diretta televisiva della carestia in India, costituirono la miscela per aprirsi a una iniziativa inedita. Con il vescovo ausiliario mons. Felicissimo Stefano Tinivella, Azione Cattolica e Conferenze di San Vincenzo diedero vita alla «Quaresima di fraternità contro la fame nel mondo».

Era l’anno 1963, furono raccolti l’equivalente di 20 milioni di euro di oggi. A chiedere che l’esperienza fosse ripetuta e divenisse regolare fu la consapevolezza che il dramma nasceva dal mancato sviluppo dei Paesi. La diocesi ritenne dunque di costituire un ufficio stabile a favore di quello che oggi chiamiamo «il Sud del mondo»: Edoardo Gorzegno divenne il coordinatore (per circa tre decenni) del Servizio Diocesano Terzo Mondo che annualmente avrebbe individuato un tema da sottoporre all’attenzione e alla generosità delle parrocchie, delle associazioni, delle famiglie religiose. Missionari e fidei donum divennero gli interlocutori principali per la raccolta dei progetti da finanziare.

Come dirigente delle Ferrovie Edo Gorzegno è stato fra i protagonisti dell’unica

«grande opera» che, nel settore, ha rivoluzionato il nodo di Torino: l’interramento della linea verso Milano, che significò la fine del «vallo» che aveva sempre diviso la città.

Le sue grandi capacità professionali vennero messe a servizio anche della «utopia di speranza» che Gorzegno coltivò e costruì. Negli anni del Concilio il laboratorio che era Torino produsse iniziative che fecero la storia: dall’incontro fra le culture cattolica, laica e socialista alla «mondialità» che, grazie al Vaticano II, invase la vita della Chiesa, trasformando le vecchie abitudini in uno slancio che riportava la vita cristiana alla sua dimensione originaria di annuncio, missione, testimonianza. Edo Gorzegno era al centro di questi processi: fu infatti tra i fondatori e animatori del Movimento Sviluppo e Pace, dove laici e cattolici scelsero di lavorare insieme nel campo «nuovo» dei rapporti con il Terzo Mondo.

Edo non era solo, naturalmente; fra i tanti non si possono non ricordare Giorgio Ceragioli, Giovanni Ermiglia, Giovanni Giovan- nini, Carlo Baffert, Valentino Castellani, Pier Giorgio Gilli, Ernesto Olivero, Beppe Lubattima bisogna chiedere subito scusa per le omissioni e le dimenticanze…

«Sviluppo e pace» anticipò per molti versi il profilo e il servizio delle attuali Ong di cooperazione internazionale. Ma la sua caratteristica forse più importante fu di dedicarsi a seguire progetti estremamente concreti, mantenendo sempre un rap- porto e un confronto diretto con le persone e le situazioni. I progetti in Tamil Nadu mirarono non solo «aiutare»

essere anche «cultura»: infatti Giorgio Ceragioli avviò, nel Politecnico di Torino, lo studio di architetture e materiali «compatibili» con le condizioni climatiche e culturali del Terzo mondo. Il grande lavoro svolto in India, ancora, si innervava nell’incontro con il movimento gandhiano e i valori di cui era portatore. Fu quella una stagione di grande fecondità: anche per- ché intorno alla cooperazione internazionale si saldava- no le aspirazioni e le sensibilità del mondo missionario, e lo stesso cammino che Paolo VI aveva impresso alla Chie- sa (l’istituzione della Giornata mondiale della Pace ne è il segno più forte e duraturo). Gorzegno era presente in tutto questo, come protagonista e ispiratore, sul doppio fronte della sensibilità ecclesiale e dell’impegno civile: con grande discrezione, senza nessuna voglia di apparire.

Nell’intervista rilasciata alla «Voce» il 5 febbraio 2023 ricorda la visita a Torino nel 1966 di Madre Teresa, «che in Italia nessuno ancora conosceva». La suora di Calcutta era stata invitata dalla Quaresima di Fraternità, avviata dal cardinale Pellegri- no come grande momento di «mobilitazione» culturale e spirituale, che calamitò le risorse migliori di gruppi e parrocchie e produce anche oggi risorse importanti per il sostegno allo sviluppo e le missioni.

Marco BONATTI

Antonio LABANCA

Marina Mocci

Questi appunti non sono altro che il ricordo di alcuni anni trascorsi a fianco di Edo Gorzegno nella preparazione delle Quaresime di Fraternità con il Terzo Mondo.

Conobbi Edo grazie alla ricerca di un Iavoro part-time. La segretaria deIl’Azione Cattolica Maria Rosa mi informò che Edo stava cercando una segretaria preferibilmente dell'ambiente.

Ci incontrammo e mi illustrò la realtà del Servizio Diocesano Terzo fondo. Fui sincera nel dirgli che la mia esperienza lavorativa verteva su altri campi, ma questo non Io influenzò e lavorai in C.so Matteotti dopo il trasferimento del Servizio da Via Saluzzo a Corso Matteotti. Iniziai le mie collaborazioni a fianco di Edo che pazientemente mi introduceva passo passo nel mio nuovo lavoro. Potevamo incontrarci raramente, Edo era un dirigente delle Ferrovie dello Stato, così mi lasciava il Iavoro al mattino presto sulla mia scrivania e Io riprendeva il giorno successivo.

In quegli anni non si lavorava sui computers, molto tempo Io trascorrevo a battere a macchina le sue lettere, i suoi articoli, gli ordini del giorno, i verbali, ecc...

Non avrei potuto immergermi nel lavoro, se Edo non mi avesse prima chiesto di prendere visione dei progetti di sviluppo presentati dai missionari.

Così, all'inizio, mentre Edo lavorava da casa silenziosamente, in ufficio, la scrivania era occupata da spessi faldoni dove al Ioro interno inserivamo i progetti.

Scoprivo un mondo che realmente non conoscevo, la mente esplorava luoghi e memorizzava nomi, congregazioni, situazioni di povertà inimmaginabili.

Solo quando presi visione della realtà, Edo cominciò gradatamente a passarmi il

Iavoro. Mi coinvolgeva a 360º desiderava che del SDTM apprendessi tutto, in quel periodo molte erano le riunioni di Iavoro con amici ed esperti e attraverso queste tavole potevo addentrarmi nei problemi legati ai Paesi del Terzo Mondo, conoscere le iniziative, iniziare le collaborazioni con gli esperti per la realizzazione dei sussidi che sarebbero andati in tutte le parrocchie e comunità della Diocesi.

Edo era nato per Iavorare in sinergia, coinvolgeva tutti, ai consigli allargati erano presenti non meno di 60 persone tutte provenienti da parrocchie, istituti, movimenti laicali. Il team fisso di Iavoro era costituito da professori di università, presidenti di associazioni, laici e religiosi impegnati in prima linea con le missioni.

Edo era un vero carismatico nonché il fondatore del SDTM e questo non solo Io impegnava, ma in qualità di direttore, sovente si confrontava con i vertici della Curia e rendicontava Iavoro e amministrazione.

Un dono che Io contraddistingueva era certamente la collaborazione e la distribuzione del Iavoro, nulla decideva senza l'approvazione del suo Consiglio, un rispetto e una valorizzazione degli amici, che difficilmente si incontra nei nostri ambienti.

Da Edo imparavo proprio questa bella lezione che mi avrebbe aiutata negli apostolati fuori dall'ambiente lavorativo.

Sua massima attenzione erano i missionari, a Ioro dava l'assoluta priorità e lo insegnava anche a me. Alla visita di questi ultimi, lasciavo tutto, anche se il Iavoro urgeva perché così “imponeva“ Edo.

L'accoglienza, l'ascolto e poi le visite alle missioni mi hanno trasmesso Io spirito missionario, oserei di più, il carisma stesso dei fondatori.

Premeva a Edo preparare e prepararsi per ogni Quaresima, le settimane di questo periodo liturgico erano tutte fissate per animare le comunità, mai ha chiesto un rimborso e come lui gli altri amici che si alternavano.

Avevo la fortuna di trascrivere i suoi discorsi e le lettere che indirizzavamo a vari destinatari, oggi mi pento, di non aver fotocopiato i suoi manoscritti così ordinati e ricchi di sensibilità.

Gradatamente mi consegnava il Iavoro che faceva lui, uno di questi la tesoreria del SDTM. Ero alquanto refrattaria a tenere la contabilità, ma lui insisteva introducendomi a compilare il libro mastro, alla lettura degli estratti conto, ai bilanci, . Mi seguì ancora per parecchi anni dopo la sua rinuncia a direttore del SDTM per i controlli contabili.

Nel suo cuore ardeva un amore intenso per il mondo induista, l'India in particolare Io attraeva, leggeva molto su questo Paese e molto conosceva sulle realtà urbane e rurali del Tamilnadu. L'ASSEFA una Organizzazione Non Governativa indiana che sostiene piccole comunità contadine, povere ed emarginate a intraprendere un cammino di autosviluppo economico, sociale e culturale era una sua realtà di vita. Aveva visitato alcuni villaggi e spesso mi parlava di questi viaggi-incontro con la realtà contadina e induista.

Quando gli confidai che avrei volentieri fatto un viaggio missionario in India non solo mi sollecitò a farlo, ma addirittura mi donò una valigia.

La sua sensibilità verso i più poveri del pianeta Io aprì a realtà interconfessionali e così ecco nascere nuovi appuntamenti con valdesi e buddisti.

Il SDTM era un micro-cosmo di relazioni e interazioni religiose e culturali, a Natale da ogni parte del mondo e da ogni responsabile arrivano auguri e benedizioni.

Non ho più vissuto questa apertura dopo che Edo, per motivi di salute della moglie, ci lasciò.

Dispiace che tanto Iavoro di un laico così esemplare non sia stato valorizzato, non abbia avuto da parte della Diocesi un riconoscimento, anzi, lasciando la guida del SDTM, Io stesso è stato chiuso al suo 49º anno di vita.

Edo non è stato un datore di Iavoro, ma un amico, una persona con la quale sono cresciuta, che si è fidata di me e ha creduto nelle mie potenzialità coinvolgendomi sempre. Del SDTM ero informata nei minimi dettagli, continuava a ripetermi che dovevo conoscere tutto, che dovevo essere in grado di portare il carico del lavoro con un altro successore, piano piano mi consegnava “suo figlio” ed io ero onorata di prendermene cura.

E’ convenzionale un GRAZIE, ma è doveroso esprimerlo ad un uomo che per anni ha condiviso con me, con tanti amici del SDTM la sua fede, fatta di gesti, di Iavoro notturno, di testimonianza umile e nascosta, di sviluppo là dove i poveri non hanno voce, di carità fraterna, di accoglienza e ascolto, di amicizia.

La Chiesa deve valorizzare questi laici, ma, purtroppo, per verità di cronaca, la sua Diocesi non Io ha fatto e questo è il dolore più grande che ho vissuto e vivo.

Marina Mocci

Torino, 25 settembre 2013